近日,中国科学院合肥物质科学研究院研究员王俊峰团队依托稳态强磁场实验装置磁性测量系统,构建了用于非酒精性脂肪肝早期肝纤维高效诊断的生物型核磁共振成像(MRI)纳米探针。

非酒精性脂肪肝病是患病率较高的代谢性疾病。若不及时干预,非酒精性脂肪肝病或引发炎症和纤维化,可能发展为非酒精性脂肪性肝炎,甚至进一步发展为肝硬化或肝癌。肝纤维化是肝损伤的异常修复反应,早期诊断和干预可延缓甚至逆转病程。

MRI作为无创影像检测技术,可检测早中期肝纤维化,但因病变早期范围局限、信号变化小,传统T₁/T₂加权成像灵敏度有限,并受到肝脏解剖结构及伪影干扰。

目前,MRI探针分为两类:

基于Gd/Mn对比剂,如靶向I型胶原的Gd螯合物,具备较高特异性;

基于无机纳米材料,其纵向弛豫率和成像对比度优于传统Gd-DTPA。

但现有探针仍面临Gd离子泄漏、代谢安全性欠佳及靶向性不足等问题。

因此,开发高灵敏度MRI探针,对提高肝纤维化诊断至关重要。

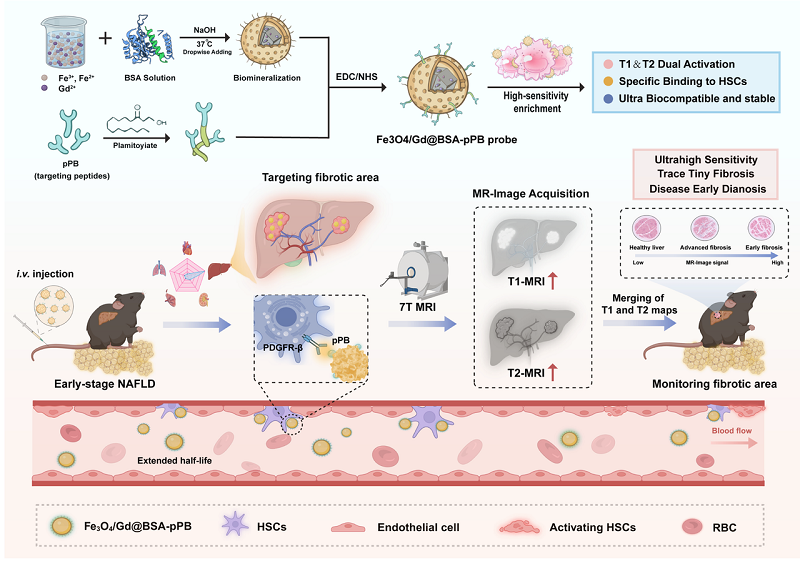

此研究基于此前仿生矿化技术成果,以生物矿化的牛血清白蛋白为模板,设计并开发了高灵敏度、高靶向性的T(1)-T(2)双模态磁共振成像纳米探针。

该探针针对以肝星状细胞激活和血小板衍生生长因子受体β(PDGFRβ)过表达为特征的早期肝纤维化。

磁测量结果表明这一探针具有良好的磁性。探针在MRI测试中具有优异的r(1)和r(2)弛豫率,在体外和细胞实验中均呈现出双模态成像特点。

PDGFRβ特异性肽段修饰在蛋白质纳米笼表面,因此双模态纳米探针在细胞实验中能够精确靶向并结合活化的肝星状细胞,提升了检测早期纤维化的能力。

纳米探针Fe3O4/Gd@BSA-pPB通过T1和T2双模成像对肝纤维化的早期诊断

研究显示,与单模态造影剂相比, T1-T2双模态成像技术能够更清晰地显示纤维化区域。

T1加权成像通过增强信号强度,使得纤维化区域在图像中更突出;

T2加权成像通过降低周围组织的信号强度,增强纤维化区域与邻近正常组织之间的对比度。

这种双模态方法克服了单模态造影剂的局限性,在早期病变检测方面具有优势。

同时,T1和T2信号的互补性降低了伪影或噪声导致的误诊可能性。

进一步,研究利用7T MRI,使T1和T2图像在1小时内叠加,实现了纤维化特定区域的精确定位,提升了早期纤维化诊断的速度、准确性和精度。

该探针在体内实验中表现出优异的生物相容性。

这一探针为诊断早期纤维化病灶提供了更精准的手段,并在相关疾病的预后评估和复发监测方面展现出临床应用潜力。

前衍可提供的研究纳米材料

|

中文名

|

英文名

|

CAS号

|

链接

|

|

纳米四氧化三铁

|

Fe3O4

|

1317-61-9

|

订购

|

|

钆

|

Gd

|

7440-54-2

|

订购

|

![]()

![]()